누군가가 그 용사에 대해서 말하기를,

입에도 담고 싶지 않은 최악의 용사라고들 한다

-

"내가 나설까."

그는 자리에서 일어났다. 하지만 주위에 있는 이들에게는 일어난 것이 아니라 그가 돌연 어딘가에서 나타난 듯이 보였다. 갑자기 그들 앞에 서 있었다.

어쩔 수도 없을 정도의 열세와 부상으로 나뒹굴고 있는 모든 것들을 뒤로 하고 그는 돌아보지 않았다.

뒤에 있는 이들은 반쯤은 얼빠진 얼굴로 자신들의 앞에 서 있는 그를 쳐다보았다.

결코, 듬직하다는 느낌은 들지 않았다.

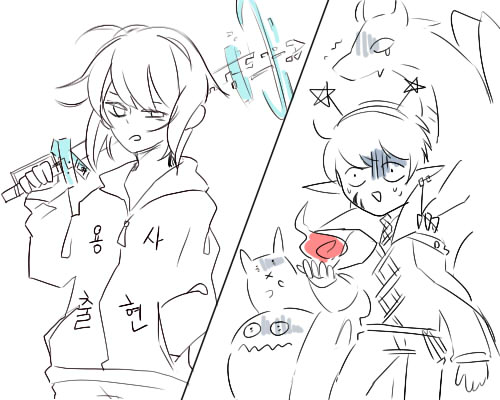

그렇게 크지도 작지도 않은 키에, 확실히 마른 몸. 방안에서만 생활한 듯이 창백할 정도의 피부에 옅은 색조의 짧은 머리카락이 주위의 상황에 조금도 녹아들지 않은 이질적인 분위기를 내고 있었다.

거기다 대단찮은 갑옷이나 무기는 커녕 평범한 긴팔 후드티에 추리닝 바지에 슬리퍼 차림이라는 집에서 잠시 나오려고 입은 듯한 가볍기 짝이 없는 옷차림이었다.

마왕과 그 군세가 자아낸 시체와, 고함과, 비명과, 열화와, 죽음이 나뒹구는 이 장소와는 눈곱만큼도 어울리지 않았다.

병사들이 있어야 할 곳에 갑자기 일반인이 난입한 것 같은 분위기에 쓰러져 있던 이들이 몸을 일으키려 했다.

그리고 그제서야 뒤늦게, 그는 뒤를 돌아봤다.

모든 이들은 일으키려던 몸을 멈추었다.

그것은 인간이 아니라 개미나 벌레 따위를 보는 듯한 무기질적인 시선이었다.

귀찮으니까 나서지 말라는 무언의 경고였다.

"새벽에 부르지 말라고, 졸리니까."

다시 고개를 돌린 그의 오른손에 입자와 같은 작은 빛무리들이 모여들어 하나의 형체를 이루었다.

그것은 한자루의 하얀 검이었다. 그는 졸음에 겨운 듯한 얼굴로 적당히 검을 휘둘러 들고 한발을 내딛었다.

그 한발자국으로, 그는 서 있는 '세계'에 자신의 존재를 인식시켰다.

공기가 바뀌었다.

그 자리를 분명 압도하고 있었을 마왕과 그 군세는 유린을 멈추고 그 위화감을 뒤늦게 깨달았다. 갑자기 등장한, 분위기에 하나도 어울리지 않는 그 누군가에게 시선이 가는 것은 검을 불러내고서야 겨우였다.

하지만 확실히 본능적으로, 그들은 위험을 감지했다.

위험을 감지할 수 있을 정도였다.

만일 당신이 개미이고, 지금 당장 사자가 발톱을 당신의 몸에 걸치고 있는 것 같이.

아무리 당신이 작고 아무리 상대가 커다란 존재라 인식할 수 없어도 당장 몸에 칼이 들어온 마당에 그것을 눈치채지 못할 리 없는 것과 같이.

그러니까 마왕은 할 수 없이 물었다. 정말로 어쩔 수 없이 물었다. 묻고 싶지 않지만 물을 수밖에 없었다.

짧게나마 목숨의 연명을 위해.

"....너, 누구...누구세요?"

"용사."

마왕이 다 뭐냐, 마왕의 군세가 다 뭐냐.

젠장 신이시여 왜 이딴 놈을 하필이면 내 앞에 보냈습니까.

마왕은 속으로 평소 싫어하던 신까지 들먹이며 필사적으로 원망했다.

"저, 저기, 한번만 봐 주시면"

"안 돼."

"제 집에 아내와 아이가..."

"내 알 바 아냐."

"제 뒤에 있는 드래곤은 아직 어린애나 마찬가지인데..."

"그래봤자 한 200살은 됐겠지."

"....기껏 선전하고 있었는데..."

"야."

이제 끝이구나-하고 사색이 되어 수그러든 마왕에게 용사는 지금까지 졸음에 간신히 뜨고 있던 눈을 부릅뜨며 짜증 가득한 목소리로 말했다.

"나 지금 새벽에 불려나와서 졸려 죽겠거든?"

".....엑"

"더군다나 내일 아침에 학교를 가야 돼. 알겠어? 알겠냐고. 이 버러지야. 나는 지금 잠이 소중하지 너 따위의 사정은 알 바 아니라고. 왜 내가 너 따위 때문에 이딴 세계에 불려져서 소중한 취침시간을 방해받아야 되는 건데."

"그건..."

취침시간인지 뭔지 알게 뭐냔 말야-

여러가지로 반론하고 싶은 것은 산더미지만, 마왕은 그저 식은땀을 흘리며 찌그러질 뿐이었다.

용사는 지나친 졸음으로 잘 떠지지 않는 눈을 억지로 떠서 인상을 찌푸린 채 짜증에 가득 차서 선고했다.

"그러니까 죽어. 세계 통째로 죽어. 날 부른 놈도 포함해서 다 죽어."

뒤에서 도움이 왔다-하고 화색이 되어 있던 이들마저도 사색이 되었다. 마왕도 사색이었다. 이미 엉망이었다.

검이 휘둘러졌습니다.

마왕은 해탈한 듯한 미소를 지으며 마지막의 광경을 눈에 담았다.

그리고 그 세계는 멸망했습니다.

그리고 용사는 그 사이에 하품과 함께 눈살을 찌푸리며 말했습니다.

"아 내일 학교..."